都立八柱霊園前のうめ家石材店です。

定休日ですが、東京の竹橋にある毎日新聞社のセミナーに参加してきました。

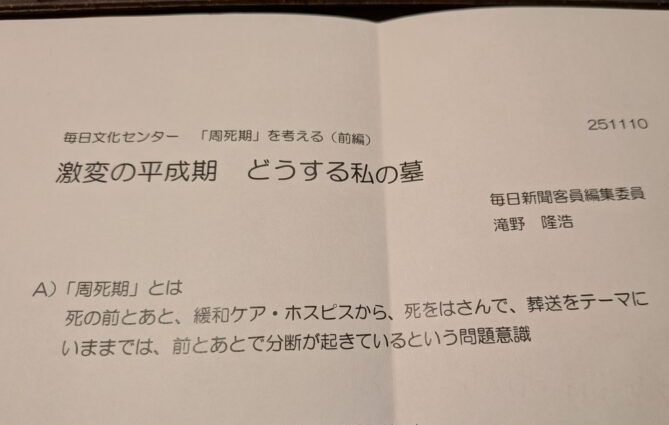

講師は毎日新聞社客員編集委員の滝野隆浩さんです。毎日新聞のコラム「掃苔記」の筆者です。

以前弊社もお墓の取材に何度か協力しています。

***********************

「周死期」とは何か?

死の前と後、緩和ケア・ホスピスから、死をはさんで、葬送をテーマにいままでは前とあとで分断が起きているという問題意識

引用:セミナーのレジメより

***********************

人の一生は一連の流れなのに、関わるケアは分化され「私の仕事はこの範囲、範囲外のことはわかりません」特に、「死」の周辺は。

例えば、自宅訪問するヘルパーさんから聴いたお話。

「利用依頼が無くなる理由は、知らされない」

以前、実母のケアに来訪していたヘルパーさんに街なかで偶然会いました。

「お母様お元気ですか?」

「いえ、亡くなりました。その節はお世話になりました」

「そうだたんですね。依頼がなくなった理由は知らされないので」

ケアを受ける側も提供する側も分断が起きています。

そんなことを思い出しながらセミナーのお話は、お墓の変遷へと移って行きました。

家族のあり方が時代と共に急激に変わったようにお墓のあり方も変わったお話。

家族と認識する範囲も時代と共に変わっていく。また、自分にとっての家族と例えば親世代との違いなど。同居している、同居していたとか。いや、同居していても家族と思わないことがあるかもしれません。

元祖「樹木葬」とチラシや広告で観る今どきの「樹木葬」はまるで違うこと。

生前に多様なお墓を用意しても、

「誰があなたを火葬して埋葬・埋蔵・納骨してくれるの?」

そこまで元気なうちに決めておかないと誰も埋葬・埋蔵・納骨までやってくれない現在の法律の盲点。

あっという間に時間となりました。

最後には、「三浦さん、墓石屋さんとしてどう?」と問いかけられ、

都立霊園の合祀墓への改葬のお話。

「自分のお墓があっても介護の現場でお墓情報共有がされていなかったために自分のお墓に埋葬されずご遺骨も行方不明」という事例。

現在「高齢のお一人様サポートしてる事例」を少しお話させていただきました。

来月12月6日(土)は後編だそうです。

申し込みはこちら

異業種の方と「お墓・葬送」について語り合えるのは有難いものです。自分の当たり前が、ほかの人から見ると当たり前でないことに気が付きます。そして大事にしたいことが一致することも嬉しく励みになりました。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございます。