都立八柱霊園前のうめ家石材店です。

松戸市立博物館で開催中の「誕生・結婚・死の儀礼 展」を観覧してきました。

とてもコンパックとな展示でしたが、平成21年度企画展「人生儀礼の世界 展」がもとになっていました。

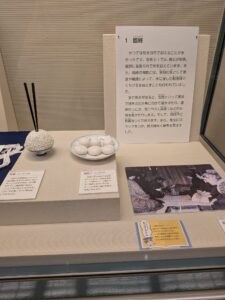

地元松戸市内の旧家から寄贈された資料等の展示です。

入口にはなりきり被り物アイテムがありました。

自分の結婚式を思い出しました。

最近見なくなりましたが、お亡くなりになるとこんな三角のかぶってましたね。

お墓にかかわるものとして「死の儀礼」に特に興味をもって観覧したのですが、この世に生まれてから というより母の体に命を宿してから死後まで 私たちは儀礼とともに暮らしていることを改めて認識しました。

儀礼は地域色が豊かで、松戸市内でも地域によって(旧村落単位)で少しづつ違っていたり、小さな地域文化を感じます・あるいは民俗学というべきかもしれません。

農家と商家の違いもあるでしょう。

今、結婚式はホテル・神社仏閣の会場で開催することが多いですよね。かつては自宅で開催するものでした。そういえば、子どもの頃親戚の農家の結婚式は自宅だったことを思い出しました。近所の人が庭で煮炊きしていたことを覚えています。年長の従妹が雄蝶雌蝶(おちょうめちょう)役で盃にお酒を注いでいました。

お葬式も今はほとんど葬儀場ですね。子どもの頃、近所の石材店のお通夜は自宅兼店舗だったこともありました。団地などでは集会所が葬儀場になることもありました。

そんなことを覚えている最後の世代かもしれません。

今なぜ、人生の儀礼を博物館が取り上げるのだろうと思いました。

以前 館山の博物館で 観覧した「供養する人々」を観覧しました。

供養する人々-供養する人々 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館

http://供養する人々-供養する人々 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 https://share.google/ZXybDXY5PFZBKgmin

令和元年の大型台風で多大な被害を被った房総地方は古い建物を解体したり人々が引っ越したりして、かつての儀礼等民俗学的文化が急激に失われつつあります。それを少しでも博物館が記録として残そうとした経緯があります。

歴史民俗博物館では 「亡き人と暮らす」という企画展が開催されました。

http://「亡き人と暮らす―位牌・仏壇・手元供養の歴史と民俗―」 | 展示・イベント | 国立歴史民俗博物館 https://share.google/6W5AUYTEM7ib1jSwU

暮らしの中の祈りや儀礼が簡略されがちな昨今、博物館は警笛を鳴らしているようにも思えます。

昔と同じようにしなくても その意味を知りそのうえで現代にあった儀礼をおこなうことが大切なのではないでしょうか?

特に「死」は暮らしから遠ざけられてきました。

昭和の前半まで、自宅で「死」を迎えることは日常の延長でした。自宅葬も当たり前でした。

ではお墓は「死」のイメージなのでしょうか?

もちろんお亡くなりになるとお墓に埋葬することが多いと思います。

埋葬した後は?

弊社のお客様のお墓参りするご様子をうかがっていると

お墓に埋葬された故人との対話を楽しんでいらっしゃいます。

お墓は大切な人に会いに来る場所なのです。

「死の儀礼」は故人があの世に生まれ変わるための儀式であり、時間の経過を認識し残された人々が今を生きる、明日を生きるための儀式でもあります。

現在 お墓も様々な選択肢がありますが それぞれの人にお墓参りのストーリーがあるのだと思います。

こんなことを改めて気が付くことができた、「誕生・結婚・死の儀礼 展」でした。

最近見かけることが少なくなった「宮型霊柩車」の内部写真の展示がありました。

きらびやかで、浄土感が満載でした。

久しぶりの松戸市立博物館でしたがとても感慨深い企画でした。地元文化を知ることができとても勉強になりました。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

うめ家石材店 三浦輝美